🟡 Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania confirmaron el envío de tropas a Groenlandia por pedido de Dinamarca

🟡 El Gobierno acelera por la Reforma Laboral: la mesa política se reúne para definir la estrategia para sumar apoyo en el Congreso

“Formar a un profesional requiere de una película”

Por:

Mariano Bravi

Lunes 28 de

Abril 2014

La licenciada María Rosa Almandoz, actual secretaria de Planeamiento de la Universidad Tecnológica Nacional, abrió el año académico en la UTN Santa Fe y brindó en una entrevista definiciones tajantes sobre la formación de tecnólogos y profesionales de la ingeniería en nuestro país.

Hoy hay que remontar una larga cuesta pero se parte de algunas coincidencias. La falta de profesionales de la ingeniería y en áreas de informática es señalada tanto desde el Estado como del sector privado. Está vinculada a la foto de un país con industrias cerradas y pocas perspectivas. La licenciada María Rosa Almandoz, ex directora ejecutiva del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) y actual secretaria de Planeamiento de la Universidad Tecnológica Nacional abrió el año académico en la UTN Santa Fe y brindó en una entrevista definiciones tajantes sobre la formación de tecnólogos y profesionales de la ingeniería en nuestro país.

—¿Por qué se llega a esta situación de falta de profesionales en algunas áreas?

—El argumento de los años ‘90 era: ¿para qué vamos a formar técnicos si no tienen adónde ir a trabajar? Pero la formación de técnicos demanda 12 años, 25 para un ingeniero. Entonces tiene que haber una mirada que sea más inteligente que la foto. Formar a un profesional requiere de una película. No se trata de sacar una foto o de adivinar qué cosas van a pasar dentro de 15 años. El destino de la Argentina depende de las políticas públicas en el campo educativo. También debería existir la responsabilidad de parte de las empresas para tener su propia política de recursos humanos. Porque nos exigen torneros, soldadores, oficios que, según ellos, se perdieron y fueron ellos los que optaron por descualificar a la gente. Porque una empresa, que frente a una situación económica retractiva, tiene como primera reacción despedir a su personal, es una empresa que no piensa en el futuro.

—Años atrás se instaló el tema de adecuar la formación preguntándole al sector empresario: ¿qué necesita? ¿Este es un camino correcto para encarar la falta de ingenieros?

—Esa es una mirada simple y absolutamente ingenua. Es pensar muy chiquito. Hoy están egresando de carreras de ingeniería, la mayoría son de universidades nacionales públicas, unos 4.500 a 4.600 profesionales por año. De ese total de ingenieros es altamente probable que no más del 40 por ciento pase a trabajar en relación de dependencia de esas empresas. En los últimos 10 años, las importantes inversiones en obra pública han empleado un alto porcentaje de los ingenieros formados. Otro porcentaje significativo de egresados encara el desarrollo de su propia empresa; creándola o sosteniendo la reapertura de pymes cerradas en los años ’90.

Hay que hablar con el sector empresario, pero no en una relación ingenua. Pensar en formar ingenieros para la productividad empresaria es algo que debería hacer la misma empresa. Una universidad forma profesionales para el país, para su desarrollo social y su crecimiento económico.

—¿Cuál sería el otro paradigma que se opondría a este de formar a demanda del sector empresarial?

—Nuestro sistema. Prácticamente más del 80 por ciento de la formación de estos perfiles: técnicos, tecnólogos, profesionales graduados y posgraduados, se financian con fondos públicos. Brasil tiene un sistema muy importante de formación pero más del 60 por ciento lo financia el sector industrial. En la Argentina, en la mitad del siglo XX, una importante inversión de fondos públicos estuvo destinada no sólo a programas de investigación y desarrollo dentro de las universidades nacionales, sino a crear organizaciones e institutos sectoriales específicos. Hoy son reabiertos o fortalecidos, pero son creados en los años 40, 50, son productos de políticas públicas y significaron un espaldarazo fuertísimo al desarrollo industrial y la creación de empleo.

—¿No se puede caer en formar profesionales que no tengan cabida en el mercado?

—Para el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial esto puede ser casi un pecado original, tirar el dinero público; se considera mal negocio económico para un país sobrecualificar a su población, es decir, formar más de aquello que requiere la estructura laboral. Pero desde una perspectiva de desarrollo integral del país, no se me ocurre pensar que la sobrecualificación sea un error estratégico, porque ¿cómo se crean las empresas? Si uno dijera: Argentina tiene un número de empresas suficientes en todo el territorio nacional, no precisa más industrias, están bien distribuidas, todas tienen trabajo. En ese caso no se necesitaría sobrecualificar. Pero en un país que tiene que desarrollar territorio, ¿quién va a desarrollar si no sobrecualificás? Si vas a formar sólo para lo que hay, no alcanza. ¿Quién desarrolla la base empresarial en provincias que no tienen todavía un desarrollo económico o están buscando cuál es la cadena productiva estratégica de la provincia?

—¿Cuáles son los grandes errores en la formación de técnicos o ingenieros?

—No sé si puede hablarse de errores, pero sí hay algunos temas sobre los cuales conviene volver a pensar. Uno de ellos es pensar el nivel secundario sólo en su valor preparatorio para, cuando en la Argentina la mayoría de los jóvenes no llegan a la universidad. El nivel de educación secundario tiene que fortalecer sus propósitos formativos específicos; éste es uno de los criterios que orientó la recuperación de las escuelas técnicas industriales y agropecuarias. Es también desacertado pensar que la economía argentina está asentada homogéneamente en la innovación tecnológica. Un importante sector productivo regional aún mantiene formas de producción artesanales y procesos de trabajo de hace 40 años atrás. El sector productivo con alta incorporación de innovación tecnológica se encuentra concentrado principalmente en cuatro provincias argentinas. El resto, son territorios o regiones en los cuales el desarrollo estratégico económico aún es un desafío a afrontar. Entonces ¿cuál es la decisión inteligente y apropiada en términos de qué ingeniero hay que formar? Según cómo se responda esta pregunta, pueden adoptarse criterios diferentes para definir la trayectoria formativa.

—¿Cuál es el gran desafío de la formación del ingeniero?

—Quizás convenga repensar algunas tendencias instaladas en el escenario de la cooperación internacional. Por ejemplo, la tendencia de acortar las carreras de grado de ingeniería para formar un ingeniero generalista. Que las especializaciones se realicen en el nivel de posgrado. Tiene sus ventajas: al momento de egresar, su título le permita acceder plenamente al alcance profesional, y que la continuación de su desarrollo profesional sea en el mundo real del trabajo. Sí hay que asegurar una cosa: elevar mucho la calidad de formación en las disciplinas básicas. No se trata sólo de la formación vinculada con la especialidad en términos de fundamentos, sino aquella que le va a permitir dialogar con niveles crecientes de innovación o cambios tecnológicos. Hoy la innovación tiene un valor económico altísimo. Entonces hay una cierta inclinación por el valor económico al pensar en tecnologías disruptivas en lugar de mejoras continuas de la tecnología. Porque el negocio está en sustituir una tecnología por otra. Esto plantea un gran desafío ético profesional en la formación de ingenieros.

Transferencia de tecnología

“Nosotros tenemos muy naturalizado que el Estado es el responsable de esto. El sector privado empresario descansa en que eso es así. Estoy de acuerdo con que hay que hacer la transferencia de conocimiento científico-tecnológico de un ámbito público al sector privado si estamos hablando de Pymes que trabajan y se desarrollan en sectores estratégicos en territorios necesarios. Pero no estoy de acuerdo en favorecer con esta gran transferencia de fondos públicos al sector privado cuando son empresas trasnacionales y tienen sus propias políticas de investigación.”

¿Quién es?

María Rosa Almandoz es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Fue directora ejecutiva del Inet. Ha sido directora nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación, directora general de planeamiento de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretaria académica de postgrado en el rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Ha sido docente en la UBA y la Universidad de Luján. Desarrolló investigaciones específicas en las áreas de calidad de la educación, condiciones laborales de los docentes y formación técnico profesional de estudiantes. Es autora de numerosas publicaciones sobre las temáticas de referencia.

—¿Por qué se llega a esta situación de falta de profesionales en algunas áreas?

—El argumento de los años ‘90 era: ¿para qué vamos a formar técnicos si no tienen adónde ir a trabajar? Pero la formación de técnicos demanda 12 años, 25 para un ingeniero. Entonces tiene que haber una mirada que sea más inteligente que la foto. Formar a un profesional requiere de una película. No se trata de sacar una foto o de adivinar qué cosas van a pasar dentro de 15 años. El destino de la Argentina depende de las políticas públicas en el campo educativo. También debería existir la responsabilidad de parte de las empresas para tener su propia política de recursos humanos. Porque nos exigen torneros, soldadores, oficios que, según ellos, se perdieron y fueron ellos los que optaron por descualificar a la gente. Porque una empresa, que frente a una situación económica retractiva, tiene como primera reacción despedir a su personal, es una empresa que no piensa en el futuro.

—Años atrás se instaló el tema de adecuar la formación preguntándole al sector empresario: ¿qué necesita? ¿Este es un camino correcto para encarar la falta de ingenieros?

—Esa es una mirada simple y absolutamente ingenua. Es pensar muy chiquito. Hoy están egresando de carreras de ingeniería, la mayoría son de universidades nacionales públicas, unos 4.500 a 4.600 profesionales por año. De ese total de ingenieros es altamente probable que no más del 40 por ciento pase a trabajar en relación de dependencia de esas empresas. En los últimos 10 años, las importantes inversiones en obra pública han empleado un alto porcentaje de los ingenieros formados. Otro porcentaje significativo de egresados encara el desarrollo de su propia empresa; creándola o sosteniendo la reapertura de pymes cerradas en los años ’90.

Hay que hablar con el sector empresario, pero no en una relación ingenua. Pensar en formar ingenieros para la productividad empresaria es algo que debería hacer la misma empresa. Una universidad forma profesionales para el país, para su desarrollo social y su crecimiento económico.

—¿Cuál sería el otro paradigma que se opondría a este de formar a demanda del sector empresarial?

—Nuestro sistema. Prácticamente más del 80 por ciento de la formación de estos perfiles: técnicos, tecnólogos, profesionales graduados y posgraduados, se financian con fondos públicos. Brasil tiene un sistema muy importante de formación pero más del 60 por ciento lo financia el sector industrial. En la Argentina, en la mitad del siglo XX, una importante inversión de fondos públicos estuvo destinada no sólo a programas de investigación y desarrollo dentro de las universidades nacionales, sino a crear organizaciones e institutos sectoriales específicos. Hoy son reabiertos o fortalecidos, pero son creados en los años 40, 50, son productos de políticas públicas y significaron un espaldarazo fuertísimo al desarrollo industrial y la creación de empleo.

—¿No se puede caer en formar profesionales que no tengan cabida en el mercado?

—Para el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial esto puede ser casi un pecado original, tirar el dinero público; se considera mal negocio económico para un país sobrecualificar a su población, es decir, formar más de aquello que requiere la estructura laboral. Pero desde una perspectiva de desarrollo integral del país, no se me ocurre pensar que la sobrecualificación sea un error estratégico, porque ¿cómo se crean las empresas? Si uno dijera: Argentina tiene un número de empresas suficientes en todo el territorio nacional, no precisa más industrias, están bien distribuidas, todas tienen trabajo. En ese caso no se necesitaría sobrecualificar. Pero en un país que tiene que desarrollar territorio, ¿quién va a desarrollar si no sobrecualificás? Si vas a formar sólo para lo que hay, no alcanza. ¿Quién desarrolla la base empresarial en provincias que no tienen todavía un desarrollo económico o están buscando cuál es la cadena productiva estratégica de la provincia?

—¿Cuáles son los grandes errores en la formación de técnicos o ingenieros?

—No sé si puede hablarse de errores, pero sí hay algunos temas sobre los cuales conviene volver a pensar. Uno de ellos es pensar el nivel secundario sólo en su valor preparatorio para, cuando en la Argentina la mayoría de los jóvenes no llegan a la universidad. El nivel de educación secundario tiene que fortalecer sus propósitos formativos específicos; éste es uno de los criterios que orientó la recuperación de las escuelas técnicas industriales y agropecuarias. Es también desacertado pensar que la economía argentina está asentada homogéneamente en la innovación tecnológica. Un importante sector productivo regional aún mantiene formas de producción artesanales y procesos de trabajo de hace 40 años atrás. El sector productivo con alta incorporación de innovación tecnológica se encuentra concentrado principalmente en cuatro provincias argentinas. El resto, son territorios o regiones en los cuales el desarrollo estratégico económico aún es un desafío a afrontar. Entonces ¿cuál es la decisión inteligente y apropiada en términos de qué ingeniero hay que formar? Según cómo se responda esta pregunta, pueden adoptarse criterios diferentes para definir la trayectoria formativa.

—¿Cuál es el gran desafío de la formación del ingeniero?

—Quizás convenga repensar algunas tendencias instaladas en el escenario de la cooperación internacional. Por ejemplo, la tendencia de acortar las carreras de grado de ingeniería para formar un ingeniero generalista. Que las especializaciones se realicen en el nivel de posgrado. Tiene sus ventajas: al momento de egresar, su título le permita acceder plenamente al alcance profesional, y que la continuación de su desarrollo profesional sea en el mundo real del trabajo. Sí hay que asegurar una cosa: elevar mucho la calidad de formación en las disciplinas básicas. No se trata sólo de la formación vinculada con la especialidad en términos de fundamentos, sino aquella que le va a permitir dialogar con niveles crecientes de innovación o cambios tecnológicos. Hoy la innovación tiene un valor económico altísimo. Entonces hay una cierta inclinación por el valor económico al pensar en tecnologías disruptivas en lugar de mejoras continuas de la tecnología. Porque el negocio está en sustituir una tecnología por otra. Esto plantea un gran desafío ético profesional en la formación de ingenieros.

Transferencia de tecnología

“Nosotros tenemos muy naturalizado que el Estado es el responsable de esto. El sector privado empresario descansa en que eso es así. Estoy de acuerdo con que hay que hacer la transferencia de conocimiento científico-tecnológico de un ámbito público al sector privado si estamos hablando de Pymes que trabajan y se desarrollan en sectores estratégicos en territorios necesarios. Pero no estoy de acuerdo en favorecer con esta gran transferencia de fondos públicos al sector privado cuando son empresas trasnacionales y tienen sus propias políticas de investigación.”

¿Quién es?

María Rosa Almandoz es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Fue directora ejecutiva del Inet. Ha sido directora nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación, directora general de planeamiento de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretaria académica de postgrado en el rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Ha sido docente en la UBA y la Universidad de Luján. Desarrolló investigaciones específicas en las áreas de calidad de la educación, condiciones laborales de los docentes y formación técnico profesional de estudiantes. Es autora de numerosas publicaciones sobre las temáticas de referencia.

Con información de

ellitoral

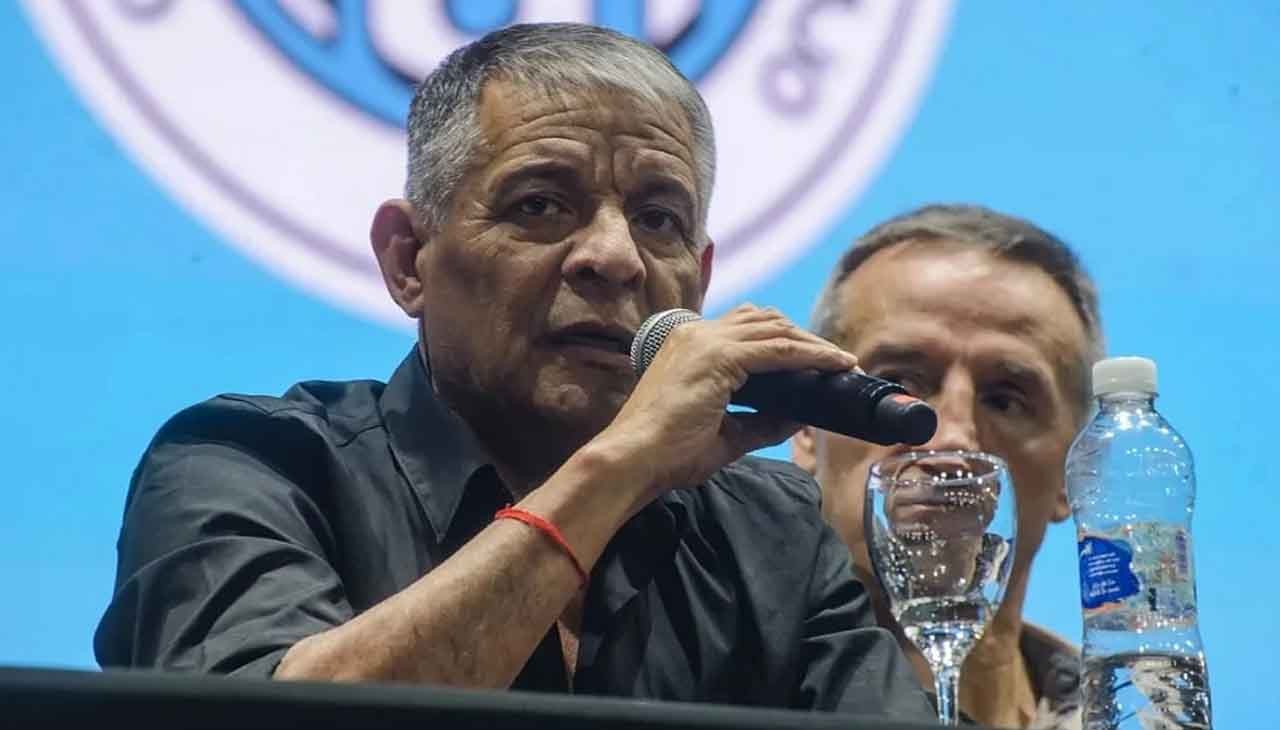

Argüello: “Los gobernadores tienen que entender que la reforma laboral no va a dar más trabajo”

"Mientras no sea volver a la esclavitud estamos dispuestos a discutir la ley", afirmó el cosecretario de la central obrera.

Deshidratación silenciosa en verano: señales tempranas que pasan inadvertidas

Identificar ciertos síntomas a tiempo ayuda a prevenir complicaciones asociadas a las altas temperaturas.

Diferencias entre la insuficiencia de la acción penal y la insubsistencia de la acción penal

El análisis del Dr. Carlos Renna.

Suscribite!

Y recibí las noticias más importantes!

Y recibí las noticias más importantes!

Enero 2026

LO MÁS VISTO

La cultura de la Paz

¿Qué es la cultura de la paz?

"A pesar del impacto fiscal proyectado, Maximiliano Pullaro no prioriza confrontar por los recursos y apuesta a que tenga éxito colateral" describe un diario oficialista..

ARCA definirá los nuevos montos que rigen este mes, con actualizaciones de inflación. Cuál será el salario bruto exacto a partir del cual empiezan los descuentos y se aplica el impuesto.

Irán acusó que "agentes terroristas" de Estados Unidos e Israel generaron violencia en las protestas

La televisión estatal local publicó la breve información en el marco de una nueva jornada de incendios y movilizaciones; el régimen cortó el acceso a internet