La pedagogía del “Che”

Lidia nació en 1934; estudió Filosofía y Letras en la Universidad de la Habana pero ella se rigió por otra unirvesidad: “la de la calle”. Comenzó a trabajar a los 16 por necesidad ya que, según cuenta, sus padres eran pobres. “Al año de ingresar me di cuenta que lo que me gustaba era eso -enseñar-”, arroja con esa mirada humilde que la caracteriza.

Fiel seguidora de Ernesto “Che” Guevara y de José Martí, con quien por esas casualidades de la vida comparte apellido. No sólo enseña, o mejor dicho, no sólo lo hace en el aula: integró los grupos que lucharon contra Fulgencio Batista, quien dio el golpe de Estado en 1952.

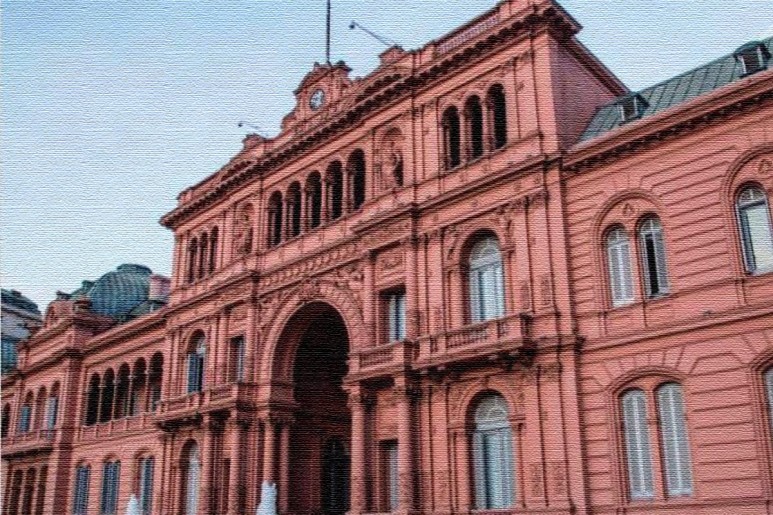

Ahora sí, es el momento: Lidia se para y se dirige a la oficina donde será la entrevista. Las cuatro personas sentadas la miran, como si no pudieran creer que la anécdota terminó. A causa de una charla que dará sobre “El pensamiento pedagógico de Ernesto ‘Che‘ Guevara” -en el Centro Cultural de la Cooperación-, la entrevista debe cortarse. Sin embargo, los 25 minutos que dura alcanzaron para entender a esas cuatro personas, las del comienzo, las que no paraban de mirarla:

NC: ¿En qué momento nace su inclinación por la pedagogía?

Realmente cuando era joven, mientras estudiaba el bachillerato, no estaba pensando en ser maestra. Como muchos jóvenes, a esa edad -16 años- tenía diferentes gustos pero yo precisaba trabajar por la situación económica de mi casa, mis padres eran pobres. En esa época, los pobres no estudiaban. Sin embargo, mis padres siempre quisieron que mi hermano y yo tengamos un nivel por encima del de ellos.

Entonces, en el bachillerato, Frank País era amigo mío, estábamos en la misma religión. Mi padre era religioso de la iglesia bautista, y el padre de él fue el primer creador de la primera iglesia bautista en Cuba. Que fue, también, quien puso una escuela de la iglesia llamada “Instituto Martí”. Es la única escuela religiosa en Cuba sin un nombre religioso.

Allí estudió País. El padre muere y otros se hacen cargo de la dirección de la escuela. Igualmente, País me dijo: “Yo voy a ver si ahí te dan trabajo”. Él les dijo que yo podía dar clases de primero y segundo grado, cosa que yo no sabía porque estaba en el bachillerato y no sabía enseñar a leer y a escribir. Comencé por necesidad, pero al año de ingresar me di cuenta que lo que me gustaba era eso.

NC: Usted consiguió trabajo en la institución pero luego se tuvo que mudar a la Capital. ¿Cómo fue el proceso de buscar, nuevamente, un trabajo?

Yo pensaba que al llegar iba a poder estudiar en una universidad, pero me di cuenta de que si no trabajaba no podía ir. Teniendo en cuenta que yo algo de experiencia en el trabajo ya tenía. Yo siempre estuve estudiando y trabajando en la docencia, salvo cuando ingreso en la universidad el mismo año que Fulgencio Batista da el golpe de Estado. Eso me dolió de inmediato junto al resto de los estudiantes, y me dio la posibilidad de integrarme al movimiento estudiantil, de pertenecer al Directorio Estudiantil Revolucionario. Así que también viví esa etapa triste pero linda de los que eramos jóvenes pero luchábamos contra Batista.

NC: Además de todo lo que me cuenta, usted quiso estudiar Medicina.

Más que yo, eran mis padres. “La única carrera que puedes estudiar y después vas a encontrar trabajo es Medicina”, decían. Había mucha discriminación racial en Cuba en aquel momento; de ser un joven negro no le iban a dar trabajo en ningún lugar, pero si es buen médico quizá sí.

Pero quienes me hicieron decidir, fueron unos niños de aquella primera aula. Cuando yo di clases en primero y segundo grado, me di cuenta que lo que me gustaba era eso.

NC: ¿Y continuó dando clases en esos grados?

No, ya después en La Habana fue normalmente en secundaria. Pero ya en el año 66, entré en la universidad porque se formó el Instituto Pedagógico para formar Profesores. Allí he trabajado, hasta ahora, formando maestros que es una de las cosas que más me interesan.

NC: ¿Cómo describiría, entonces, la etapa de la Federación Estudiantil Universitaria y el Directorio?

Estábamos prestos a luchar para que finalice aquello que estaba pasando en Cuba, que parecía una dictadura: estudiantes muertos, presos y torturas tremendas. Es decir, por eso en lo que un joven se rebela en cualquier lugar del mundo. Igualmente, trabajé más en la etapa donde el grupo pasa a la clandestinidad; tuvimos que hacer muchas cosas desde allí.

NC: ¿En este mismo momento cierra de la Casa de Altos Estudios?

Sí, fue el 30 de noviembre del 56. Yo di mi última asignatura un día antes. El alzamiento lo dirigió Francisco Franco, y la universidad cerró hasta que triunfó la revolución. Yo me quedé sin el título hasta ese momento, fueron alrededor de tres años.

NC: Usted también estuvo relacionada con la nacionalización de las escuelas privadas.

Ya desde el 1 de enero tuve que ver y creo que ese fue uno de los grandes privilegios con todo el proceso de educación. La primera cosa gratificante para mí fue trabajar en los dos primeros años con Haydée Santamaría. Trabajé en la intervención de la Casa Continental de la Cultura. Estando trabajando ahí vino todo el proceso de nacionalización, del cual yo participé en varias escuelas. Y bueno, a partir de ahí me fui para la docencia de nuevo y estuve unida todo el tiempo al proceso de cambio de la educación.

NC: Todo lo que usted me cuenta tiene un punto en común: la docencia. ¿Qué representa para usted?

Empecé a los 16 y tengo 78 años. Así que usted verá cuántos años llevo con el aula. Para mí, la docencia es como el aire: si no lo hago, no puedo respirar bien. Cuando yo no estoy trabajando, enseñando, educando jóvenes –porque mis alumnos universitarios son jóvenes hace casi 40 años, aunque me sigo dedicando a la investigación de la niñez y adolescencia- siento que me falta algo. Y cuando lo hago, me siento tan feliz que parece que no estoy trabajando. Así que mi problema es al revés: cuando trabajo parece que estoy sin hacer nada.

Creo que la labor del maestro, del profesor, es una de las más gratificantes. El poderse encontrar uno, al pasar los años, con tantas personas que se acuerdan de ti y que ti no te acuerdas de ellos. Ahí te das cuenta que algo en ellos dejaste. “¿Usted no se acuerda de mí, maestro?”, me dicen, y enseguida les pregunto: “¿Qué estás haciendo?”. Esa es la parte que más me interesa para ver en qué pude contribuir.

NC: Me gustaría que nos cuente sobre la Campaña de Alfabetización.

Yo tengo un artículo publicado el año pasado en una revista sobre educación, donde hablé sobre la campaña; el título que le puse fue: “La gran epopeya”. Cuando se hace la historia de un lugar, en cualquier país, siempre hay epopeyas. La Campaña fue una de ellas, si no se hubiese hecho eso, Cuba no hubiera podido hacer lo demás. Creo que fue la base, después aumentaron las escuelas, se democratizó la educación, derechos para todos a estudiar. Pero primero habría que saldar esa deuda que, según Simón Rodríguez, es inhumana. Él decía que era inhumano que un hombre no pueda leer ni escribir.

Entonces yo participé como maestra. No pude terminar hasta el 22 de diciembre la campaña porque nace mi segunda hija en los finales. Una de las mejores cosas que me pasó es que se hizo el llamado de todos los alfabetizadores y se preguntó qué tenían que hacer los jóvenes; la respuesta fue estudiar. Y yo tuve la dicha de trabajar en los primeros años del Plan Beca. Así que conocí a esos jóvenes que estaban por debajo de los grados que debían tener porque muchos no habían podido seguir estudiando, aunque tenían el afán de hacerlo.

Haber participado de este Plan me dio muchas herramientas de lo que es participar de una revolución. La educación es revolución.

NC: Como usted dice, la Campaña fue la base de todo porque después de eso el país creció en muchos aspectos.

Claro, la Campaña sola no hubiese podido resolver casi nada. El que aprende a leer y a escribir, por desuso pierde lo que ha aprendido. Yo creo, entonces, que el éxito mayor y que nunca se menciona fue el Plan de Seguimiento: todo el que se alfabetizó debía seguir estudiando, por lo menos, seis años. Además de, por supuesto, crear aulas cerca de las casas, de los centros de trabajo, y en el campo. Pues, todo el que se alfabetizó quiso y pudo, en su mayoría, llegar a tener un sexto grado que entonces consolida el haberse alfabetizado. Que no se consolida sólo con aprender porque eso se olvida; hay que mantenerlo. Hoy Cuba tiene un nivel de noveno prácticamente. Es decir, un nivel medio.

NC: Acercándose más a la actualidad: ¿Qué diferencias nota entre la Lidia que daba clases a los 16 años con la Lidia que da clases hoy con varios años de experiencia?

Lidia Turner2

Lidia Turner

En primer lugar, esa Lidia ha estudiado más. Antes daba clases sin saber, casi adivinando y probando. De aquel momento a acá tuve la oportunidad de terminar una carrera, de estudiar Filosofía y Letras en la universidad y después hice el doctorado en Ciencias Pedagógicas. Eso me ayudó mucho. Lo otro que creo que me ayudó mucho más fue haber empezado a investigar dentro de esa rama. Eso le da a uno lo que viene de la comprobación a la práctica. Ese, creo, es el cambio mayor de la Lidia que era sólo maestra y ahora es una maestra investigadora. Siempre que comienzo algo, veo como averiguar más allá de lo que se hace. Dónde están las causas, las regularidades.

El amor a los niños sigue siendo el mismo. Porque aunque yo trabajo en la Educación Superior, mis investigaciones son sobre niños y adolescentes. Nunca he dejado esa área de investigación.

En base a ellos escribió “La pedagogía de la Ternura”. ¿De qué se trata?

No es más que la teoría martiana de la educación llevada a la práctica. Por eso digo que yo no soy la autora, es Jose Martí (quien guió la lucha en la revolución cubana de la independencia). Y mi idea fue traer a estos tiempos aquellas ideas que no son muy conocidas.

Yo estuve aquí, en Buenos Aires y Rosario, hace 18 años dando un taller de pedagogía martiana y muchos me decían: “¿Martí en pedagogía? Él es poeta, periodista, líder”. Esa faceta es poco conocida y para mí ha sido fascinante estudiarla. Ahora, en la Feria del Libro de La Habana, ha salido la segunda parte de este libro, “Educación y Ternura”, y es la ampliación de esto pero fuera del aula.

NC: Entonces, ¿cuál sería las características de un docente con ideas martianas?

Lo primero es que tiene mucha confianza en la potencialidad del alumno. En el prólogo de un libro, él dice: “Yo tengo fe en el mejoramiento humano”. Esa es la base del pensamiento de Martí. De cualquier persona tiene que haber un talento. Otro elemento que lo define es la utilidad de la virtud. “Está de moda el vicio”, decía en aquel momento. Entonces, sostenía que hay que poner de moda la virtud. Y algo muy interesante es que tenía fe en la vida futura, a pesar de todo lo que pasó. Ha denunciado al imperialismo, habiendo vivido 15 años en Estados Unidos. Dijo que conoció al monstruo porque vivió en sus entrañas.

Entonces, y resumiendo, ¿por qué decidió usted seguir vinculada a niños y adolescentes?

Yo formaba profesores para ellos, y me daba cuenta que cualquier información o teoría que uno tenía quedaba sin efecto si no se conocía sobre quién se influía. Y pensé que mi mejor labor sería mantener a mis alumnos al día sobre el desarrollo de los cambios.

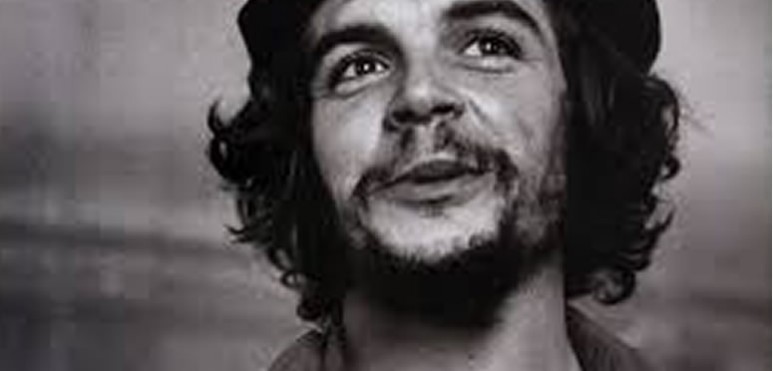

NC: Hay dos personas que parecen centrales en su vida: Martí, del quien ya hemos hablado, y Ernesto “Che”Guevara.

Para mí es una continuidad. Según dijo Haydée Santa María, que luchó contra Fidel Castro, había dos personas fuera de Cuba muy estudiosas de Martí: Ezequiel Martínez Estrada y el “Che”. Yo no sabía que Guevara estudió a Martí desde que llegó a Cuba. Él iba a las universidades, y después de escucharlo algunas veces me di cuenta que allí había un educador. Lo demostró en todo lo que hizo. Siempre con un sentido martiano del humanismo, de la fe en el hombre. Comencé a leerlo y a estudiarlo nunca pensando, quizá, que llegaría a escribir un libro sobre él. Me decidí a empezarlo a escribir cuando lo mataron.

NC: Entonces, ¿usted empezó a estudiar al “Che” antes de saber que él seguía a Martí?

Antes de saberlo, sí. Fue en el 59 y comencé con un discurso de él sobre la universidad, donde hablaba de la pedagogía y yo no podía creer las cosas que decía; pensé que era médico. Y les dijo unas cosas al claustro de profesores de la universidad como si lo hubiese sido. Ahí dije: “Voy a seguirlo”.

Lidia Turner Martí publicó dos libros sobre el líder de la revolución cubana: “El pensamiento pedagógico de Ernesto che Guevara” y “El Che Guevara y las universidades”.

El Gobierno debate compensar a gobernadores que se oponen a un punto de la Reforma Laboral

Argüello: “Los gobernadores tienen que entender que la reforma laboral no va a dar más trabajo”

Diferencias entre la insuficiencia de la acción penal y la insubsistencia de la acción penal

Y recibí las noticias más importantes!