• Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania confirmaron el envío de tropas a Groenlandia por pedido de Dinamarca

“La universidad es un derecho”

Jueves 09 de

Julio 2015

Rinesi reflexiona sobre las implicancias de asumir a la formación superior como un derecho individual y colectivo. “La educación sólo es de calidad si es una educación para todos”, sostiene.

“No es verdad que una institución que después de recibir a cien alumnos produce a diez excelentes graduados, sea una universidad de excelencia. Es una universidad mala, porque no ha estado a la altura de garantizarles a todos el derecho a la educación”, dice el politólogo y docente Eduardo Rinesi, que en su último libro, Filosofía (y) política de la Universidad (Ediciones Ungsiec), se pregunta qué consecuencias tiene para quienes forman parte de la comunidad académica considerar a la educación superior como un derecho. Crítico de los academicismos, Rinesi señala en esta entrevista con Página/12 la importancia de no perder el foco de los problemas que le dan sentido a la universidad pública y anima a reflexionar sobre el rol de los docentes, que considera injustamente degradado.

–¿Qué implica garantizar el derecho a la universidad?

–Quizás habría que empezar señalando la novedad que representa que hoy podamos formularnos esa pregunta. La universidad, que es una institución muy antigua en Occidente, nunca se pensó a sí misma como una institución encargada de garantizar nada que pudiera conceptualizarse como un derecho universal. Más bien se pensó como lo que fue: una máquina de fabricar elites. Preguntarnos qué es garantizar ese derecho a la universidad nos exige preguntarnos quién es el sujeto de ese derecho. Y a mí me parece que ese derecho puede ser pensado como teniendo un titular individual –los ciudadanos que quieren ejercer su derecho a estudiar una carrera universitaria– y al mismo tiempo como el derecho de un pueblo como sujeto colectivo a beneficiarse de lo que la universidad sabe e investiga. Y como derecho individual es importante representárnoslo no sólo como el derecho que tienen los ciudadanos a entrar a la universidad, sino como el derecho a tratar de entrar y entrar, a tratar de aprender y aprender, a romperse el alma estudiando y avanzar en sus estudios, a terminarlos en un plazo razonable.

–¿Qué valoraciones pesan sobre los recién llegados a la universidad?

–Quizá la valoración negativa, producto de un largo acostumbramiento a que los estudiantes universitarios son y casi no podrían sino ser los hijos de una elite de rasgos reconocibles y fácilmente identificables por su pertenencia social, nivel económico, hasta por sus lugares de residencia. Las sociedades que conocemos son sociedades desigualitarias, sociedades donde las personas somos injustamente diferentes. Pero me parece que la evidencia de esas desigualdades no debe llevarnos a desconocer el hecho evidente de que todos los seres humanos somos, por debajo o por detrás de esas desigualdades, radicalmente iguales. Cuando uno lo piensa un poco, los motivos de las desigualdades que tendemos a naturalizar y en nombre de las cuales tendemos a justificar diferentes distribuciones de posibilidades, riquezas, derechos, saberes, son muy insustanciales frente a lo contundente de las cosas que nos hacen iguales. Somos radicalmente iguales en inteligencias, talentos, capacidades, derechos y si nos tomamos en serio que hay una igualdad radical de fondo, los profesores universitarios nos vemos obligados a dejar de volver a aquellos estudiantes a los que no somos capaces de garantizarles el ejercicio efectivo y exitoso del derecho a la educación para echarles la culpa de nuestro propio fracaso. Esa es la vía mas fácil, la vía autoexculpatoria y tranquilizadora. Es también la menos sensible a las exigencias que nos impone representarnos de verdad que la universidad es un derecho, que tiene consecuencias importantes sobre nuestros modos de hacer las cosas y pensar la universidad.

–Implica no decir, por ejemplo: “Bueno, educamos a todos, pero no se puede igual, no con la misma calidad”...

–La idea según la cual una educación para todos no puede ser una educación de la más alta calidad es un prejuicio inaceptable si uno piensa que la educación es un derecho universal. Parte de un prejuicio reaccionario, simplificador y no sostenido sobre ninguna evidencia. La educación sólo es de calidad si es una educación para todos. No es verdad que una institución que después de recibir a cien alumnos produce por la vía de un prolongado proceso de selecciones a diez excelentes graduados, sea una universidad de excelencia. Es una universidad mala, porque no ha estado a la altura de garantizarles a todos el derecho a la educación que proclama. Pero con la misma fuerza quiero sostener que una universidad no es de verdad una universidad para todos si no es para todos de la más alta calidad. Si no, es un engaño, es hacerle el juego a una derecha a la que no debemos concederle que los más no puedan hacer igual de bien lo mismo que los menos.

–¿Por qué le parece importante revisar la separación entre las funciones de docente e investigador y la jerarquización de una por sobre la otra?

–En los años finales del siglo pasado se produjeron transformaciones muy importantes en los modos de organización de la vida universitaria a partir de un par de diagnósticos que no estaban necesariamente mal, pero que llevaron a políticas que sí produjeron resultados muy nocivos. El primero de esos diagnósticos decía que en la universidad argentina se investigaba poco, y eso no era falso, por eso no estuvo mal insistir en que los docentes debían ser docentes investigadores. Apareció entonces en los ’90 un guioncito lleno de promesas entre la palabra docente e investigador. El problema, la hipertrofia producida durante los ’90, fue que en la medida en que se promovió la investigación por sobre la actividad de docencia rápidamente el promisorio par de conceptos docente-investigador se convirtió en el par investigador-docente y de ahí no pasó mucho hasta que cuando nuestras tías nos preguntaban qué éramos dijéramos en voz alta y sacando pecho “investigador” y bajáramos después la voz para confesar que también éramos miserables docentes. Valoro mucho la investigación universitaria, por supuesto, ahora lo que sí me parece inaceptable es que en nombre de la importancia de la investigación nos hayamos acostumbrado a suponer que la parte de la docencia de nuestra vida universitaria es una parte mala, degradada.

–¿Y el segundo diagnóstico?

–El otro diagnóstico, que tampoco estaba necesariamente mal, decía que en la universidad argentina había pocos masters, doctores, posdoctores en relación con el conjunto de los profesores de la universidad y aun con el conjunto de la población económicamente activa del país. Más de uno pensó que lo que se derivaba de esto era que había que ponerse a producir locamente doctores. Eso está lleno de supuestos que han llevado a una inflación del mercado de los posgrados, que ofrecen un dinero interesante para los profesores, ofrecen reconocimientos académicos y curriculares quizás más importantes que los de dar clases en las careras de grado, con lo cual cualquier profesor que haya conquistado su maestría o doctorado tiene un campo abierto de posibilidades laborales dando clases en otras maestrías o doctorados y cada vez van encontrando menos incentivos para dar clases en los cursos que más los necesitan: los cursos del grado de las universidades públicas que les financiaron con generosos sistemas de becas sus propios cursos de maestría, doctorados, posdoctorados, pos, pos, pos... ¿Qué locura es ésta? Tenemos que ser capaces de generar los estímulos morales, políticos y, si es necesario, materiales para que los colegas en los que el Estado argentino gastó mucho dinero para calificar den a esos estudiantes las mejores clases que puedan dar en lugar de suponer que ese es un favor que les hacen de tanto en tanto, o que lo puede hacer el docente JTP, mientras ellos continúan su loca carrerita hacia la nada.

–¿Qué implica garantizar el derecho a la universidad?

–Quizás habría que empezar señalando la novedad que representa que hoy podamos formularnos esa pregunta. La universidad, que es una institución muy antigua en Occidente, nunca se pensó a sí misma como una institución encargada de garantizar nada que pudiera conceptualizarse como un derecho universal. Más bien se pensó como lo que fue: una máquina de fabricar elites. Preguntarnos qué es garantizar ese derecho a la universidad nos exige preguntarnos quién es el sujeto de ese derecho. Y a mí me parece que ese derecho puede ser pensado como teniendo un titular individual –los ciudadanos que quieren ejercer su derecho a estudiar una carrera universitaria– y al mismo tiempo como el derecho de un pueblo como sujeto colectivo a beneficiarse de lo que la universidad sabe e investiga. Y como derecho individual es importante representárnoslo no sólo como el derecho que tienen los ciudadanos a entrar a la universidad, sino como el derecho a tratar de entrar y entrar, a tratar de aprender y aprender, a romperse el alma estudiando y avanzar en sus estudios, a terminarlos en un plazo razonable.

–¿Qué valoraciones pesan sobre los recién llegados a la universidad?

–Quizá la valoración negativa, producto de un largo acostumbramiento a que los estudiantes universitarios son y casi no podrían sino ser los hijos de una elite de rasgos reconocibles y fácilmente identificables por su pertenencia social, nivel económico, hasta por sus lugares de residencia. Las sociedades que conocemos son sociedades desigualitarias, sociedades donde las personas somos injustamente diferentes. Pero me parece que la evidencia de esas desigualdades no debe llevarnos a desconocer el hecho evidente de que todos los seres humanos somos, por debajo o por detrás de esas desigualdades, radicalmente iguales. Cuando uno lo piensa un poco, los motivos de las desigualdades que tendemos a naturalizar y en nombre de las cuales tendemos a justificar diferentes distribuciones de posibilidades, riquezas, derechos, saberes, son muy insustanciales frente a lo contundente de las cosas que nos hacen iguales. Somos radicalmente iguales en inteligencias, talentos, capacidades, derechos y si nos tomamos en serio que hay una igualdad radical de fondo, los profesores universitarios nos vemos obligados a dejar de volver a aquellos estudiantes a los que no somos capaces de garantizarles el ejercicio efectivo y exitoso del derecho a la educación para echarles la culpa de nuestro propio fracaso. Esa es la vía mas fácil, la vía autoexculpatoria y tranquilizadora. Es también la menos sensible a las exigencias que nos impone representarnos de verdad que la universidad es un derecho, que tiene consecuencias importantes sobre nuestros modos de hacer las cosas y pensar la universidad.

–Implica no decir, por ejemplo: “Bueno, educamos a todos, pero no se puede igual, no con la misma calidad”...

–La idea según la cual una educación para todos no puede ser una educación de la más alta calidad es un prejuicio inaceptable si uno piensa que la educación es un derecho universal. Parte de un prejuicio reaccionario, simplificador y no sostenido sobre ninguna evidencia. La educación sólo es de calidad si es una educación para todos. No es verdad que una institución que después de recibir a cien alumnos produce por la vía de un prolongado proceso de selecciones a diez excelentes graduados, sea una universidad de excelencia. Es una universidad mala, porque no ha estado a la altura de garantizarles a todos el derecho a la educación que proclama. Pero con la misma fuerza quiero sostener que una universidad no es de verdad una universidad para todos si no es para todos de la más alta calidad. Si no, es un engaño, es hacerle el juego a una derecha a la que no debemos concederle que los más no puedan hacer igual de bien lo mismo que los menos.

–¿Por qué le parece importante revisar la separación entre las funciones de docente e investigador y la jerarquización de una por sobre la otra?

–En los años finales del siglo pasado se produjeron transformaciones muy importantes en los modos de organización de la vida universitaria a partir de un par de diagnósticos que no estaban necesariamente mal, pero que llevaron a políticas que sí produjeron resultados muy nocivos. El primero de esos diagnósticos decía que en la universidad argentina se investigaba poco, y eso no era falso, por eso no estuvo mal insistir en que los docentes debían ser docentes investigadores. Apareció entonces en los ’90 un guioncito lleno de promesas entre la palabra docente e investigador. El problema, la hipertrofia producida durante los ’90, fue que en la medida en que se promovió la investigación por sobre la actividad de docencia rápidamente el promisorio par de conceptos docente-investigador se convirtió en el par investigador-docente y de ahí no pasó mucho hasta que cuando nuestras tías nos preguntaban qué éramos dijéramos en voz alta y sacando pecho “investigador” y bajáramos después la voz para confesar que también éramos miserables docentes. Valoro mucho la investigación universitaria, por supuesto, ahora lo que sí me parece inaceptable es que en nombre de la importancia de la investigación nos hayamos acostumbrado a suponer que la parte de la docencia de nuestra vida universitaria es una parte mala, degradada.

–¿Y el segundo diagnóstico?

–El otro diagnóstico, que tampoco estaba necesariamente mal, decía que en la universidad argentina había pocos masters, doctores, posdoctores en relación con el conjunto de los profesores de la universidad y aun con el conjunto de la población económicamente activa del país. Más de uno pensó que lo que se derivaba de esto era que había que ponerse a producir locamente doctores. Eso está lleno de supuestos que han llevado a una inflación del mercado de los posgrados, que ofrecen un dinero interesante para los profesores, ofrecen reconocimientos académicos y curriculares quizás más importantes que los de dar clases en las careras de grado, con lo cual cualquier profesor que haya conquistado su maestría o doctorado tiene un campo abierto de posibilidades laborales dando clases en otras maestrías o doctorados y cada vez van encontrando menos incentivos para dar clases en los cursos que más los necesitan: los cursos del grado de las universidades públicas que les financiaron con generosos sistemas de becas sus propios cursos de maestría, doctorados, posdoctorados, pos, pos, pos... ¿Qué locura es ésta? Tenemos que ser capaces de generar los estímulos morales, políticos y, si es necesario, materiales para que los colegas en los que el Estado argentino gastó mucho dinero para calificar den a esos estudiantes las mejores clases que puedan dar en lugar de suponer que ese es un favor que les hacen de tanto en tanto, o que lo puede hacer el docente JTP, mientras ellos continúan su loca carrerita hacia la nada.

Con información de

Página 12

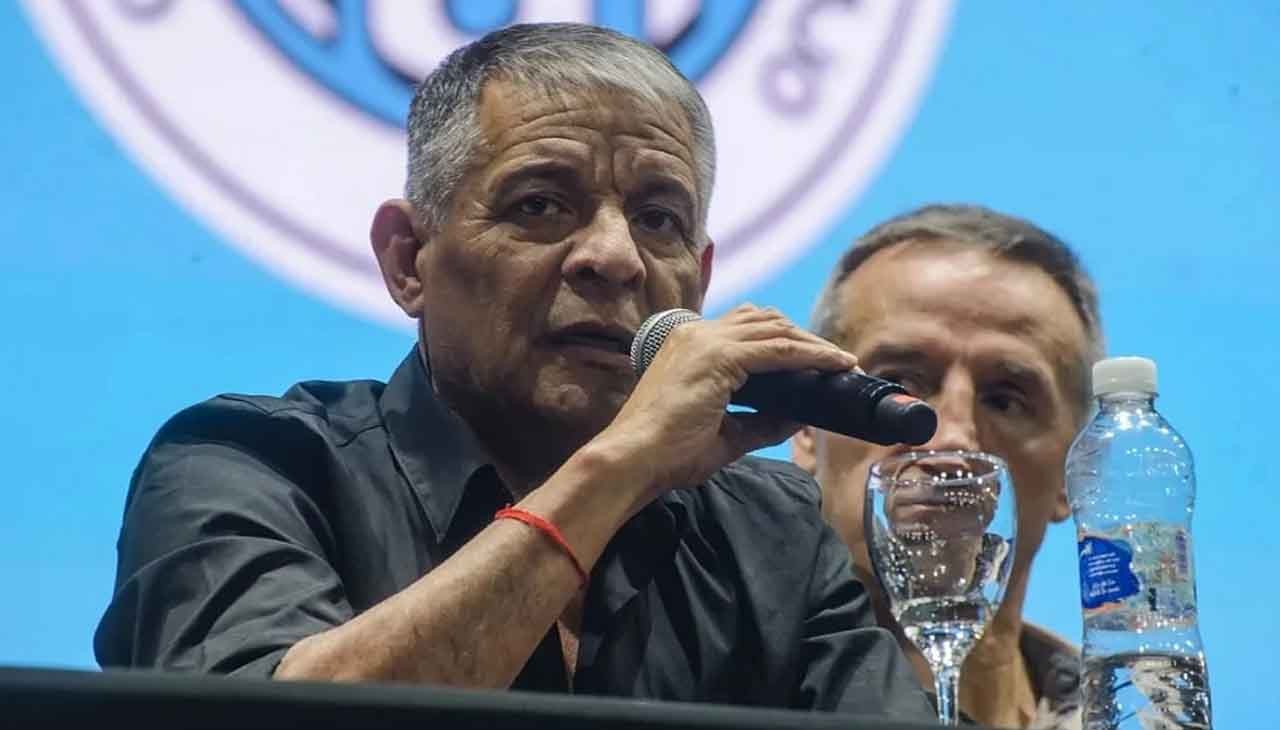

Argüello: “Los gobernadores tienen que entender que la reforma laboral no va a dar más trabajo”

"Mientras no sea volver a la esclavitud estamos dispuestos a discutir la ley", afirmó el cosecretario de la central obrera.

Deshidratación silenciosa en verano: señales tempranas que pasan inadvertidas

Identificar ciertos síntomas a tiempo ayuda a prevenir complicaciones asociadas a las altas temperaturas.

Diferencias entre la insuficiencia de la acción penal y la insubsistencia de la acción penal

El análisis del Dr. Carlos Renna.

Suscribite!

Y recibí las noticias más importantes!

Y recibí las noticias más importantes!

Enero 2026

LO MÁS VISTO

La cultura de la Paz

¿Qué es la cultura de la paz?

"A pesar del impacto fiscal proyectado, Maximiliano Pullaro no prioriza confrontar por los recursos y apuesta a que tenga éxito colateral" describe un diario oficialista..

ARCA definirá los nuevos montos que rigen este mes, con actualizaciones de inflación. Cuál será el salario bruto exacto a partir del cual empiezan los descuentos y se aplica el impuesto.

Irán acusó que "agentes terroristas" de Estados Unidos e Israel generaron violencia en las protestas

La televisión estatal local publicó la breve información en el marco de una nueva jornada de incendios y movilizaciones; el régimen cortó el acceso a internet